佐藤 実氏「構造塾」× 樋渡建設

―構造から考える家づくり―

“見えない部分”にも責任を。

樋渡建設が手がける住宅は、構造分野の第一人者である「構造塾」代表 佐藤 実氏の専門的な指導およびコンサルティングを受け、確かな技術と知見に基づき建設しております。

私たちは、もしもの時に家族が安心して生活できる家づくりを行っています。

「構造のプロ」によるコンサルティング

樋渡建設の家は構造のプロ

「構造塾」佐藤 実氏のコンサルティングを

受けて構造設計をしています

目に見えない“構造”こそ、家の安心と安全を支える最も重要な部分です。

樋渡建設では、全国の工務店や設計士から信頼を集める構造の専門家「構造塾」主宰・佐藤 実氏の指導のもと、すべての家づくりに構造計算と構造チェックを導入しております。

耐震性・耐久性に優れた設計を徹底し、ご家族が長く安心して暮らせる住まいを実現しています。

「構造に強い家を建てたい」「見えない部分も納得したい」という方に、ぜひ選んでいただきたい住まいです。

“地震に強く、安全な住まい”を

当たり前に届けたいから。

2005年の福岡県西方沖地震、2016年熊本を襲った熊本地震、2024年の日向灘海域地震など、大きな地震は本州に限らず、九州圏内でも近年頻発しています。

中でも熊本地震のような繰り返す余震にもしっかり耐えて、長期にわたり住み続けられる耐久性を備えていることが、住宅として最低限求められます。地震は、前震・本震・余震と何度も襲ってきます。一度の大きな揺れに耐えられるだけではなく、複数回の揺れにも対応できる家を建てなければなりません。

樋渡建設が建てる建物の強さは、『耐震等級3』の強度を標準としています。さらに制震装置も加えることで、大きな地震を受けても、家にダメージを残さず、揺れを可能な限り抑えます。

佐藤 実氏による構造塾とは?

数多くの建築士・工務店が学ぶ講座を主宰

佐藤 実氏が主催する構造塾は、全国の設計事務所、工務店、住宅会社、建築士などを対象に、「安全な木造住宅を正しく設計・施工する力」を身につけるための構造教育プログラムを提供しています。

主宰の佐藤 実氏は、株式会社M’s構造設計の代表であり、これまで1万棟以上の木造住宅の構造設計に関わってきた第一人者です。

構造塾は日本の住宅を“構造から”安全に。木造住宅の構造的な弱点や誤解を正し、設計者・施工者・建て主がともに納得できる家づくりを広げることを目指しています。佐藤氏は難解に思われがちな構造設計を、図解・数値・実例を使ってわかりやすく解説し、耐震等級3、許容応力度計算など、現場で即活かせる知識を提供しています。

複雑な構造計算で設計、

より安心いただける家づくり

構造安全性を確認する手段はいくつかあります。通常2階以下の木造住宅では、強度に対して「壁量計算」で設計されることが多く、部材設計(柱の小径除く)、基礎、地盤など建物全体の安全性確認はされていません。また、壁量計算では「耐震等級3」の設計を行うことはできません。

私たちは、より複雑な「構造計算(許容応力度計算)」で設計しています。構造計算とは、家の重さを細かく算定した上で、縦方向や横方向にかかる力を計算し、そのときの家の傾き・ねじれの具合、設計したすべての構造部材の強度が妥当かなどを調べる計算方法です。壁の量だけでなく、災害時に建物にかかる力の検証などもしっかりと行い、より安心いただける家づくりを行っています。

INTERVIEW

M’s構造設計 代表取締役:佐藤 実 氏

樋渡建設 代表取締役/樋渡 芳成

樋渡建設/樋渡 恭代

もう他人事じゃない!佐賀県も地震リスクがある?

実際に佐賀県での地震や構造リスクについて教えてください。

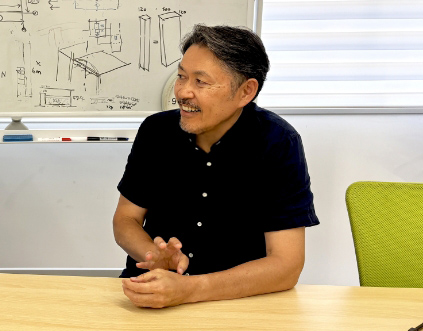

地震のメカニズムは「プレートテクトニクス」といって地球の表面を覆う十数枚のプレートが、それぞれ異なる方向に移動することで、地震や火山活動、造山運動などの地質現象を引き起こすとされています。この世界に十数枚しかないそのプレートの内、日本には4枚ものプレート境界があるんです。また、震度6〜7の大きな地震が日本で起きる割合は世界の10%に及ぶレベルです。それらを地球規模で見たときにちっぽけな日本の中で、地域ごとに『地震が来ない』というのは誤解で、どの地域でもいつでも起こる可能性があります。地域の特性に関わらず地震対策は重要なのです。

日本に住んでいる以上、地震に対する覚悟は必要です。

耐震性能は当たり前!

地震対策を“特別”ではなく標準に

地震が少ない地域では、耐震性や構造の大切さが伝わりにくいことがあります。どう効果的にPRしていくべきでしょうか?

こういった問題で、やはり難しいのがその話題に無関心ということですよね。そのためニーズがない、PRしにくいという結果になりますよね。そんな中でも耐震性能はどの地域でも当たり前のように提供すべきと考えています。南海トラフの例にもあるように、話題が出ると関心がでてくる。常に『耐震性能を提供することは私たちの責任』というスタンスで、当然のこととして提供することが大事です。

その通りです。

「耐震」に本当に関心を持ってる人って実は少ないんですよ。建築業界が思っているアピールポイントとは、ずれがあるんですよね。

例えば、樋渡建設さんが車を売る会社だとします。地域のお客様が来られた時に、うちの家族だれも事故を起こさないからブレーキなんかきけばいいし、エアバッグなんて必要ないなんてことを言っているとします。その人にいや、絶対エアバッグつけないといけないです!といくら言ってもしょうがないので、エアバッグをつけることは私たちの責任なんで、当たり前につけてますから安心して乗ってくださいよ、というそれくらいのスタンスでいるのがいいと思います。

車にとって安全性能は標準だし、燃費のよさ、省エネ要素は当たり前で、車のコマーシャルを見たらわかるんですけど、そういうのは逆にアピールしていなくて、車の種類によってどういう家族構成が車を買ってどんな楽しさがあるかとか、SUV車なら今の時期だったら子供と一緒にキャンプに行こうとか、コンパクトカーならスライドドアだと子育て世代のお母さんに便利ですよって、そのターゲットに対してのメリットを売りにしてますよね。その裏には安全性などは当たり前にある。お客様もどちらかというとそちらの方が興味あるんですよね。耐震とか省エネというのは実はフラットがよくて、そこに食いつく人はさほどいないんですよね。

耐震等級の重要性、地震対策は今すぐに!

実は、耐震等級1や2の基準では、地震後に住み続けることは難しいという事実を理解してもらうことが大切重要です。

これらの基準では、地震後に家が崩壊したり、住むこと自体が困難になる可能性が高くなります。特に、大きな地震が発生した際に、耐震等級1や2では家の耐久性が不足しており、後々の修復や再建に大きなコストがかかることも考えられます。

一方、耐震等級3は、地震の影響を受けても、家が倒壊することなく、住み続けられる最低基準として設計されています。この等級の家は、地震の揺れをしっかりと吸収し、家族の命と財産を守るために最低限必要な安全基準を満たしています。

つまり、耐震等級3を基準にしてこそ、地震後も安心して住み続けることができる家が実現できるのです。住み続けるための強い家をつくるためには、耐震等級3は、地震後も住み続けられる家の最低基準だという認識を持ってもらう必要があります。

地盤が柔らかくても硬くても、どちらもその上にある建物には高い耐震性、耐震等級3 が求められます。

柔らかい地盤は本当に豆腐みたいによく揺れるのでそこには硬い建物を建てるしかなくて、耐震等級3というのは硬いので変形しません。

では、硬い地盤なら大丈夫じゃないかと、今度は硬い地盤の時は、地震のエネルギーが減らないんです。硬い地盤だから耐震等級1でもいいんじゃないかと言われる方もいるかもしれませんが、実はそうではなくて、地震エネルギーが伝わった時に柔らかい地盤だったら、少し打ち消されます。

しかし硬い地盤はそのままエネルギーが伝わるので、揺れは小さいけど強いエネルギーでガタガタ揺らすのでその時、耐震等級3なら耐える力があります。

そのため、地盤が柔らかくても硬くてもどちらにしても、耐震等級3は必要なんです。

佐藤実先生、ありがとうございました!

「構造塾」

代表取締役社長 佐藤 実

株式会社M’s(エムズ)構造設計 公式ホームページ

https://www.ms-structure.co.jp/company/